현재의 ‘순간’은 언제나 다른 것이다. 우리는 되돌아가 그 순간을 반복 체험할 수 없다. 현인간은 일방적이고 선형적인 존재다. 그리고 그 순간을 보존하는 기술을 개발했다. 당시에 순간적으로 있던 빛을 종이에 담는 것. 그 순간이 다른 순간에도 불쑥 나타난다. 비록 시각을 제외한 모든 감각이 사라진 것이더라도, 프레임이 고정되고 제한되어 전체를 볼 수 없더라도, 그 순간의 일부를 이 순간에 놓고 보는 것만으로 충분한 가치가 있다.

사진이 갖고 있는, 그 순간이 계속 이어지는 비-생명성은 사진의 힘이다. 박제/복제된 그 순간은 당시의 시간과 공간을 공유하지 않은 이들에게도 반복된다. 시간과 공간의 한계에서 꿋꿋이 치켜드는 고개. 턱끝을 치는 파도 위에서도 숨을 쉬려는 머리. 그래서 어떤 사진은 앞으로 계속 이어질 것 같은 영원함이 느껴지기도 한다.

그런데 작가의 사진은 다른 결을 지닌다. 사진의 비-생명성은 있지만, 작품에서 나타나고 있는 그 순간은 금방이라도 지나갈 것처럼 연약한 생명성이 진동한다. 나는 마치 그 순간에 머무르고 있는 것만 같다. (어떤 변화도 일어나지 않을 만큼) 아주 짧은 길이의 영상이 반복 재생되고 있고, 그 영상에 있는 기분. 언제라도 그 영상은 반복되지 않을 수 있다는 예감이 든다. 생명적인 힘이 있다.

이는 작가의 사진에서 어떤 존재가 내제되어 있기 때문이다.

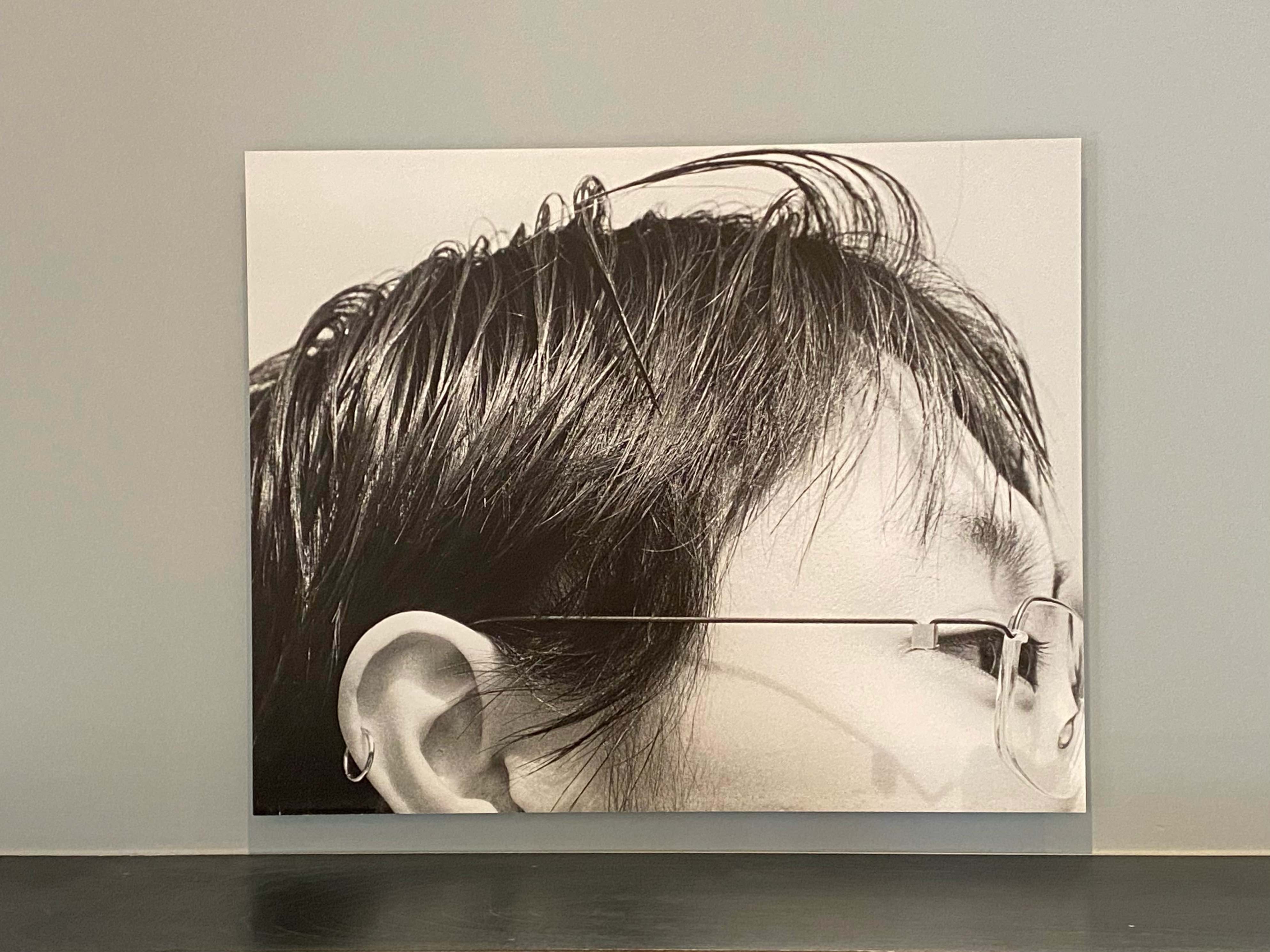

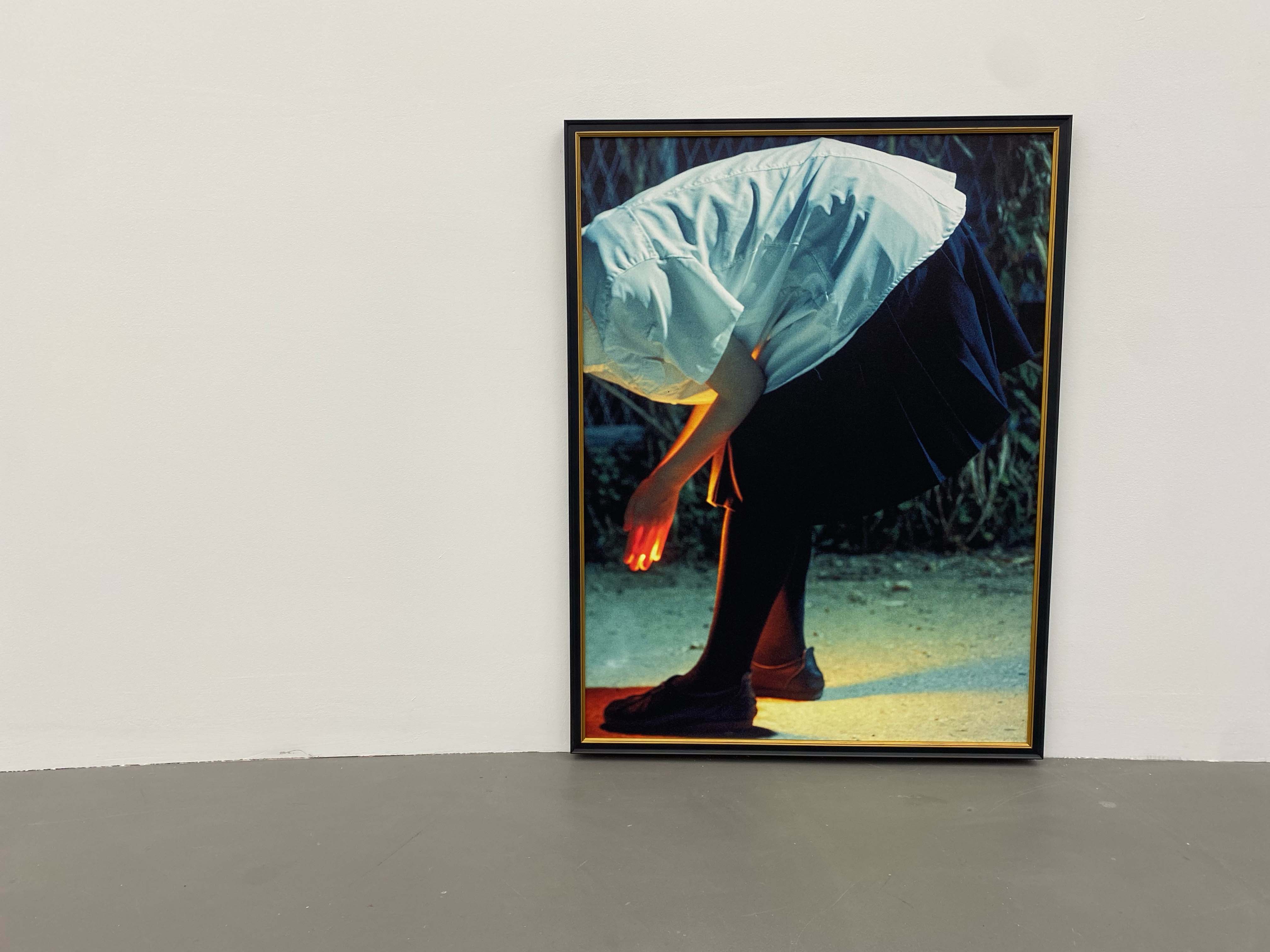

〈되돌아오는 소리〉는 트럼펫을 연주하는 사진이다. 연주자의 전신은 나오지 않고, 트럼펫을 든 손만 나온다. 부는 얼굴과 벨(트럼펫의 소리가 나오는 곳)은 프레임에 잘린다. 어느 음을 불기 위해 트럼펫을 쥔 두 손. 초점과 구도는 정확히 이것에 맞춰져 있다. 나는 프레임에서 주관적인 누군가의 시선을 강렬하게 느낀다. 이 사진은 ‘그의 그것을 찍었다는 것’보다 ‘그의 그것이 보였다는 것’에 가깝다. 전자였다면 그의 그것에 관한 정보를 충분히 프레임에 담아야 한다. 부는 얼굴, 부는 자세, 트럼펫의 전체 등. 그래야 보는 이는 ‘그가 트럼펫을 불고 있다’는 정보를 온전히 받을 수 있다. 그러나 이 사진은 ‘그가 트럼펫을 부는데 손에 눈이 가더라’는 서술이 더 어울린다. 이유는 사진 내에 대상과 친밀한 주체의 존재감이 전제되어 있기 때문이다. 우리는 누군가를 애정하는 시간이 길어질수록 그에게서 작고 사소한 부분을 발견한다. 그의 옆모습 중에도 상단 그리고 땀이 나서 젖은 머리카락(〈다영과 영주〉), 철봉에 매달렸을 때 자연스럽게 벌어지는 입(〈투명의 반복 D〉), 어딘가에 눌린 살 자국(〈꿈자국〉, 2021). 대상의 작고 사소한 부분을 따뜻한 고요와 평화로 바라보는 것. 이것은 그와 친밀한 주체의 눈이 섬세하게 하는 일이다. 애정의 척도에서 나오는 세밀한 관찰이다. 작가의 사진은 이 관찰자를 버리지 않는다. 그 관찰자가 그 순간을 바라볼 때 나온 마음을 사진에 담아낸다.

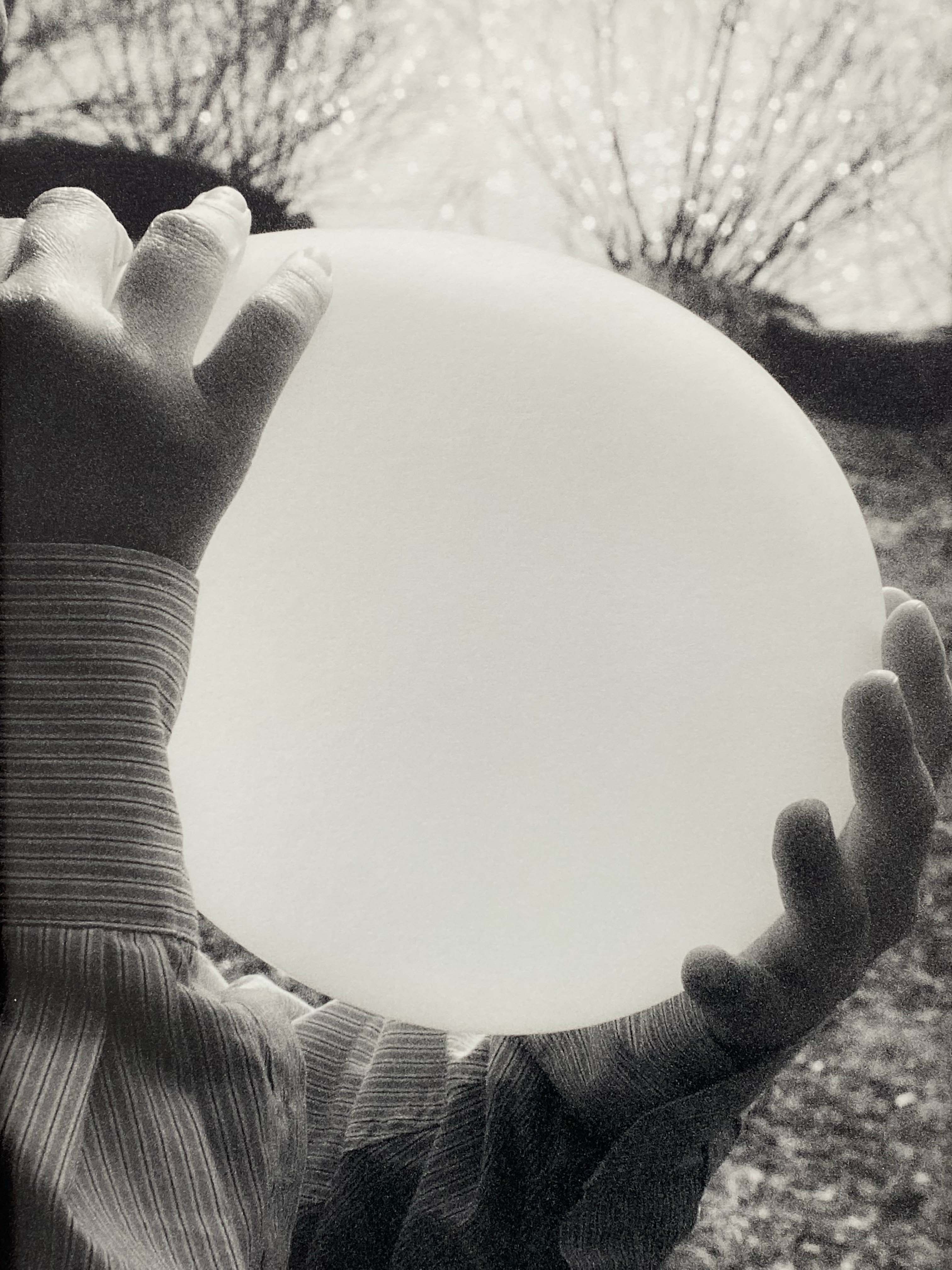

작고 사소한 부분은 다음의 작은 몸짓에도 쉽게 사라진다. 그래서 그 마음은 순간적이고 미세하다. 오래 머무를 수 없어서 마음을 키울 수 없다. 때로는 정말 눈만 가거나 그냥 그렇구나 넘기게 된다. 다가오는 몸짓이나 상황이 있기 때문이다. 하지만 애정하는 대상을 떠올리면 작고 사소한 부분들이 가장 먼저 떠오른다. 집에 남아 있는 그의 칫솔, 바닥에 구르는 그의 머리카락. 아니면 팔이 닿지 않을 때 뒤꿈치를 들던 버릇(〈투명의 반복E#〉, 2024), 우리 둘의 반지가 우리의 침대에 대뜸 놓여 있던 순간(〈좋은 꿈을 꾸는 사람〉, 2022), 그가 정성스럽게 불면서 점점 커지는 풍선(〈좋은 꿈을 꾸는 사람을 생각한다〉) 같은 것.

애정이 쌓인다는 것은 작고 사소한 부분에 관한 ‘나’의 미세한 반응이 축적된 것이다. 그 반응은 모두 순간적이지만, 오히려 그렇기 때문에 ‘나는 그와 오랜 시간 알고 지냈다’고 요약하기엔 아쉬운 것이다. 그 오랜 시간 안에는 작고 사소한 부분이 빼곡히 들어차 있어서 밀도가 상당히 높기 때문이다. 순간이 촘촘히 박혀 있는 것이다. 쉽사리 압축되지 않는다. 애정이 쌓인 대상과 관계를 끝내는 것이 어려운 이유는 바로 여기에 있다. 작고 사소한 반응이 너무 많아서 나의 몸이 되어버린 것. 그래서 그냥 일반적인 외부의 것인데도, 그에게서 발견된 작고 사소한 부분 같고, 그것에 자기도 모르게 반응하는 것.

이 마음은 어떻게 사진이 되는가. 정확히 말하자면, 그 순간을 ‘보는 나’는 어떻게 사진이 되는가. ‘보는 나’를 찍는 순간 사진은 ‘그의 그것을 보았다’와 다름 없어진다. 그래서 작가는 카메라를 통해 ‘본 것을 본 눈’을 재현하는 것이다. 그 감각을 생생하게 전달하기 위해 초점을 맞추고 프레임을 구성한다. 덕분에 애정을 담아 대상을 바라보는 관찰자가 남아 있다. 관찰자가 느끼고 있는, 금방이라도 사라져 버릴 것 같은 순간적인 마음. 관찰자가 보고 있는, 금방이라도 사라져 버릴 것 같은 순간적인 부분. 사진으로 인해 이것들은 반복된다. ‘보는 나’가 감각하는 것을 보는 이가 체험한다.

어떤 사진은 어느 순간을 보존하는 것을 넘어선다. 보이지 않는 것까지 프레임에 유령처럼 남겨둔다. 보는 이로 하여금, 보는 순간을 망각하게 하고 아주 짧은 그 순간에 밀어 넣어버린다.

작가의 유령으로서 관찰자는 대상이 없는 사진에서도 발견된다. 〈점처럼 작아질 때까지〉는 아무도 없는 공원이다. 의자가 한 공터를 중심으로 빙 둘러 있고, 빛이 과하지 않게 들고 있다. 정말로 어느 곳을 걷다가 이곳을 발견한 순간 같다. 이 순간은 공간과 ‘보는 나’가 선명히 대응하는 순간이다. 여기엔 공간의 작고 사소한 부분으로부터 반응하는 것이다. 공간 속의 ‘저것’. 시간은 공간에서 가장 선명하게 표현되므로, 공간 속의 ‘저것’이란 결국 그 순간 자체의 것이다. 〈Will o’ the wisp〉(2023)에는 아무도 없는 교실에서 들이치는 빛과 유리에 비치는 나무가 그 순간이고 ‘보는 나’를 불러세우는 것이고, 〈바닥에 글자를 만드는 밤A〉에는 집 뒤의 풍경을 지우고 집 조차 사라지게 할 것 같은 안개가 그 순간이고 ‘보는 나’를 불러세우는 것이다. 애정에 있어서는 대상의 작고 사소한 부분이 대상과 오랜 시간의 교류로 발견되지만, 공간(순간 자체)에 있어서는 오로지 ‘보는 나’에 의해 발견되는 것이다. ‘보는 나’에게 축조되어 있는 경험, 감각, 기억, 생각, 고민 등이 내제되어 있기 때문이다. 각자 그것이 모두 다르기에, 공간(순간 자체)를 보더라도 서로 발견한 작고 사소한 부분이 다를 수밖에 없다. 그래서 대상이 없는 작가의 사진에도, ‘보는 나’의 주관적인 시선이 분명해지는 것이다. 작가의 사진을 보는 재미란, 내밀하고 개인적인 ‘보는 나’를 보는 것이다.

감히 상상해 보건대, 작가가 카메라를 들 때 보이는 손 모양은 마치 먼 곳으로 날아가는 당장의 새를 부르는 손짓 같을 것이다. 하늘에서 금세 사라질 뻔한 검은 점은 선명한 유령이 되어 사진이 된다.

2025.03.07.