1. 그들은 팝콘을 쏟았다……정말?

영화관 로비. 바닥에서 팝콘을 줍는 두 남녀가 있다. 이제 막 영화관에 도착했다고 가정했을 때, 이들을 보며 가장 먼저 하는 것은 무엇인가? 그들에 관한 판단이다. 이를테면, 그들은 일행이며 그들이 쏟은 팝콘을 줍고 있다는 것, 그들은 일행이 아니며 한 명이 쏟은 팝콘을 다른 한 명이 같이 줍고 있다는 것, 그들은 일행이거나 일행이 아니며 누군가 쏟고 사라진 상황에 팝콘을 대신 줍고 있다는 것 등. 이 판단은 개인이 경험한 이야기를 근거로 한다. 그 모습의 이전/이후를 구성하는 이야기를 통해 의미를 추출하기 때문이다. 그 모습에 관한 이야기의 경험은 직접 경험한 것일 수 있고, 타인의 전달로 경험한 것일 수 있고, 미디어 속 누군가의 모습을 보며 경험한 것일 수 있다. 그 모습이 이 이야기를 의미했으니, 지금 이 모습도 그 이야기를 의미할 것이라고 판단하는 것이다. 그래서 뒤따라온 일행이 ‘저 사람들 지금 뭐 하는 거야’라고 의미를 물을 때, ‘아마 ~중인 것 같아’라고 우리는 각자 그 모습에 관해 경험한 이야기를 토대로 판단한다. 이런 측면에서 볼 때 이야기는 “특정 유형의 인지적 도구”이며 우리는 이를 “세부적인 요소들을 의미 있는 배열로 조합하는 것이 사냥감(그게 무엇이든)을 추적하는 유일한 방법일 때”1) 사용하는 것이다. 하지만 그 모습 속 요소의 조합으로 추적되지 않을 때 어떤가. 팝콘을 줍는 게 아니라, 바닥으로 꺼내고 있다든지, 팝콘을 주워 먹는다든지, 무언가를 고뇌하며 팝콘을 바닥에 놓는다든지. 그 모습에 관한 기존의 이야기가 없기 때문에 해당 모습의 의미를 판단하기 어렵다.

이렇게 판단할 수 없는 상태, 그 모습에 관해 아는 이야기가 없는 상태, 혹은 이야기 자체가 전복된 상태는 김범(1963~)의 개인전 《바위가 되는 법》에서 자주 겪게 되는 것들이다. 복잡하고 난감한 상황이지만, 이 덕분에 대상은 자유로워진다. 일련의 이야기로만 판단되는 구속, 일련의 이야기로 판단되지 않는단 이유로 행해지던 배제 등에서 말이다. 그리고 이 자유는 대상에 한정되지 않는다. 대상을 판단하는 ‘나’도 해당한다. 한정된 경험으로 습득한 어느 이야기만으로 판단할 수밖에 없던 한계로부터. 이 판단의 이유, 그리고 자유로워지는 과정은 어떻게 이루어지며 방법이 무엇인지, 리움미술관에서 열린 《바위가 되는 법》을 경유하여 서술하고자 한다.

2. 이미 이 땅에 쓰여 있던 이야기 위로 알몸을 굴리며

치타와 영양에 관한 두 이야기를 해 보고자 한다. 하나의 이야기는 다음과 같다. 어느 들판에 치타가 빠르게 달리고 있다. 치타의 눈과 달리기는 그보다 더 앞서 달리고 있는 어느 영양을 향한다. 영양은 줄곧 앞을 보며 지그재그로 달린다. 이때 우리는 ‘치타가 사슴을 사냥한다’는 것을 쉽게 판단할 수 있다. 자연의 생태계는 육식 동물이 초식 동물을 먹는다는 학습으로 경험했고, 다큐멘터리에서 등장하는 일반적인 장면으로 경험했다. 대상에 관한 기존의 이야기를 근거로 ‘치타가 영양을 사냥한다’는 판단을 할 수 있다. 다른 하나의 이야기는 다음과 같다. 어느 들판에 영양이 빠르게 달리고 있다. 영양의 눈과 달리기는 그보다 앞서 달리고 있는 어느 치타를 향한다. 치타는 줄곧 앞을 보며 지그재그로 달린다. 해당 이야기는 〈볼거리〉(2010)의 전체 내용이다. 작품은 영양이 치타를 쫓는 모습을 반복 재생한다. 이 작품을 보며 우리는 무엇을 판단하는가. 영양과 치타, 추격과 도망이라는 세부적인 요소를 통해 ‘영양이 치타를 사냥한다’고 판단할 수 있다. 하지만 이를 납득하기란 어렵다. 대상에 관한 기존의 이야기에서 전복되어 있기 때문이다. 그리고 전복된 이야기는 우리의 경험에 내제되어 있지 않기 때문이다.

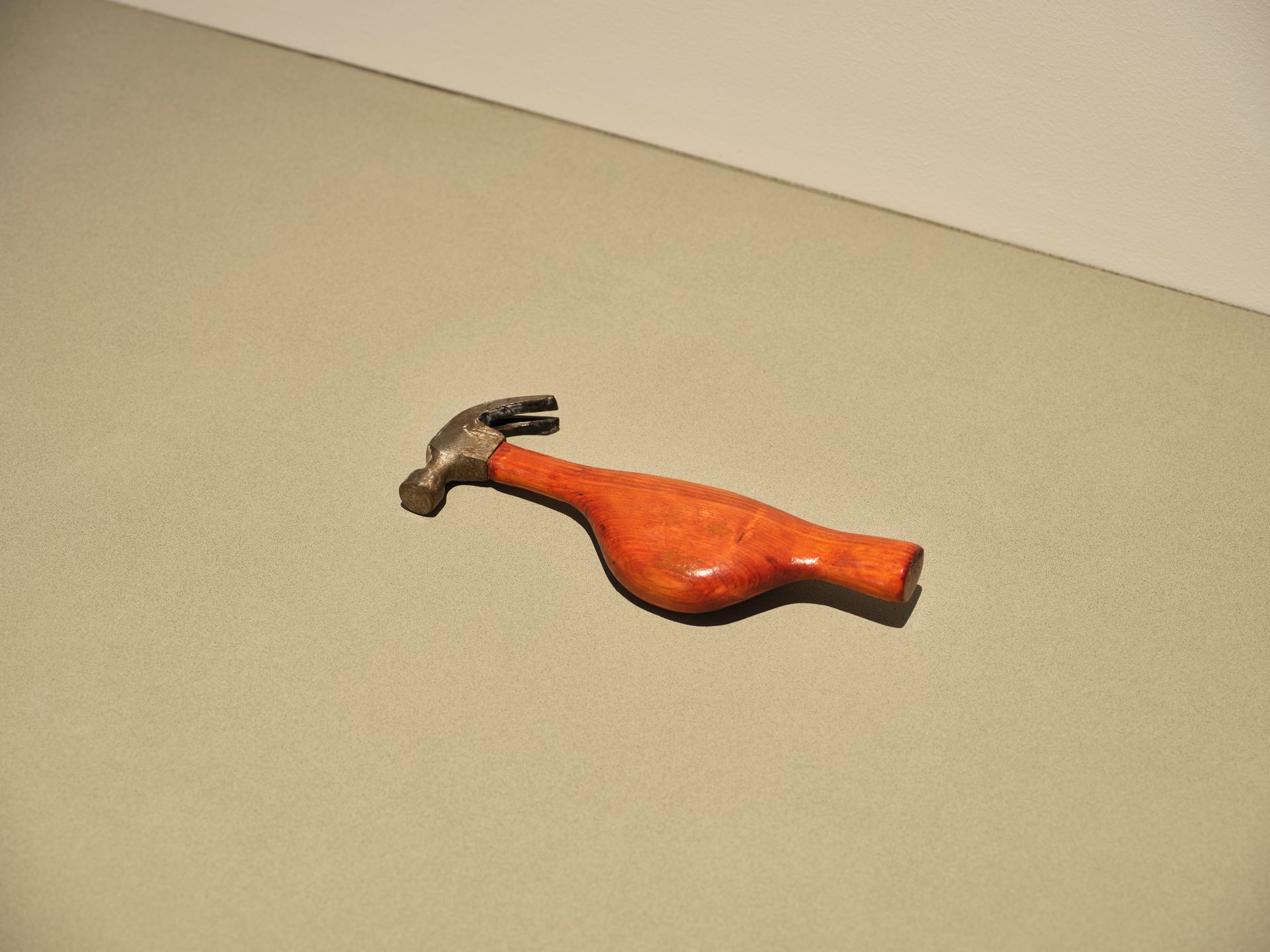

김범의 작품은 대상에 관해 지금껏 우리에게 전개되고 있던 이야기를 전복하거나, 전개되지 않던 이야기를 새롭게 등장시킨다. 〈임신한 망치〉는 망치의 몸통을 임산부의 배처럼 불룩하게 만든 작품이다. 이런 망치라면, 테이블에 못이 박혀 있고 그 망치가 놓여 있더라도 이것으로 못을 박았다고 판단하기 어렵다. 그 대상에 관해 떠올린 이야기 속 그 대상의 모습과 이 대상의 모습이 다르기 때문이다. 오히려 새로운 이야기를 만든다. 임신했다는 제목을 보며 이 망치가 왜 임신하게 되었는지 판단하기 위해서다. 망치가 임신할 수 있는 이야기를 만드는 것이다. 또 다른 작품, 〈라디오 모양의 다리미, 다리미 모양의 주전자, 주전자 모양의 라디오〉도 이와 비슷하다. 해당 작품은 각 사물의 모습과 기능이 바뀌어 있다. 라디오의 모습을 갖추고 있으나 바닥은 다리미의 바닥처럼 생겼다. 다리미의 모습을 갖추고 있으나 그 끝이 주둥이 형태여서 물이 나오는 구멍처럼 생겼다. 주전자의 모습을 갖추고 있으나 안테나가 달려 있다. 이 역시 그 대상들에 관해 떠올린 이야기 속 그 대상들의 모습과 이 대상들의 모습이 다르다. 기존에 경험한 이야기로 판단하기 어렵다. 새로운 이야기로도 나아가기 어렵다. 다리미와 주전자와 라디오라고 판단할 때, 이야기 속 외관으로 판단해야 할지 이야기 속 용도로 판단해야 할지 모호하기 때문이다. 두 경우 모두 속하기 때문에 확정 짓기 어렵다.

기존에 가지고 있는 이야기로 대상을 판단하는 것은 어쩌면 당연한 행위인지도 모른다. 현재의 우리가 태어나기 이전부터 대상은 그 이야기로 판단되었다. 그렇게 판단되고 있는 세계 속에서 현재의 우리가 태어난다. 그리고 그 세계를 살아가기 시작하면서 이미 그 대상에 관해 이야기를 습득한 이들로부터 대상을 학습한다. 그리고 그 학습의 경험이 실제로 현재의 우리가 삶을 살아가며 유효하게 적용되었기에, 그 이야기를 통한 판단이 계속 유지되는 것이다. 이는 현재의 우리에게 이야기를 가르친 과거의 우리도 마찬가지다. 그보다 더 이전의 과거로부터 전승되어 온 대상에 관한 이야기가 그들의 삶에도 유효하게 적용된 것이다. 망치가 만들어진 이후에 망치는 못을 박을 때 쓰인다는 경험과 이야기가 전승되고, 망치를 보자마자 그 경험과 이야기로 판단하게 된다. 과거에도 그렇게 판단되었고, 현재에도 그렇게 판단되고, 미래에도 그렇게 판단될 것이라고 보장한다. 이는 대상에 관한 이야기를 새롭게 정의하는 것이 아니라, 그 이야기를 기본적으로 전제하여 자연스럽게 판단하는 것이다. 후설에 따르면, 이런 태도를 자연적 태도의 일반정립이라고 부른다. “미리 현존하고 있다고 전반적으로 정립하는 것”2)이다. 망치는 못을 박는 도구라는 이야기가 현재의 우리보다 늘 앞서고 있다는 것이다.

3. “무엇이 보이느냐?”3)

지금까지 역사를 되돌아보았을 때, 대상에 관한 우리의 이야기는 늘 변했다. 책은 종이로 인쇄되어 그 위에 활자로 찍힌 것이라는 역사에 더불어, 태블릿이라는 전자기기로 볼 수 있는 것이라는 새로운 이야기가 형성되었다. 핸드폰은 전화를 받을 수 있는 것이라는 역사에 더불어, 문자를 보내거나 사진을 찍거나 게임을 하는 것이라는 새로운 이야기가 형성되었다. 이는 사물에 한정되지 않는다. 여자는 투표할 수 없다는 역사에서 시민이라는 새로운 이야기가, 흑인은 백인보다 진화가 늦다는 역사에서 동등한 인간이라는 새로운 이야기가 형성되었다.

따라서 대상과 관련하여 우리에게 내제된, 내제될 수 있는 이야기는 한 개의 역사로 고정되지 않는 것이다. “역사는 우리의 재해석에 따라 살아 숨쉬며 그 형태를 바”4)꾸기 때문이다. 이 말을 한 피터 브룩스는 동상이나 기념비에 관해 이야기한 것이지만, 이는 동상이나 기념비에만 해당하지 않는다는 것을 이미 알 수 있다. 대상이 가지고 있는 역사를 다르게 바라보고 새로운 이야기를 덧붙이면서 오히려 역사를 변형해 왔다는 것을 미리 언급했다. 역사가 이러한 유동적 성질을 가지는 것은 시대적 관점의 변형이 이유다. 그리고 또 다른 이유도 있다. 김범은 한 글에서 아래와 같이 말한다.

“사람들은 세상의 모든 것에 대해 규명하고 정의하고 이름 짓는다. 세상은 사람들이 이름 지은 것으로 가득하다. 그러나 한편으론 그 규명된 내용과 정의와 이름들도 시간이 지남에 따라 변해간다. 일상에서 보는 모든 세상일들은 정작 무엇일까. 아직도 숲속의 나무에게 말을 하고 나무가 하는 말을 들으며 그러한 이웃들과 살아가는 사람들의 인생은 틀린 것일까? 세상에 어떤 하나의 일이 있다 할 때 정말 그것은 하나의 일인 것일까? 하나이지만 사람마다 각각 다르게 볼 수 있는 세상은 실제로 여럿이라 하는 게 옳은 것은 아닐까?”5)

각자 서로 다른 경험을 한다. 이 때문에 모두가 일련의 이야기를 가질 수 없다. 누군가에게 망치는 아버지의 애틋한 것으로 판단될 수 있고, 누군가에게 망치는 그저 위협적인 무기로 판단될 수 있다. 각자가 사물에 관해 경험하는 이야기가 다르기에 이에 이행되는 판단 역시 다르다. 동시대를 살아가는 개인조차 대상에 관한 판단이 다르기 때문에 애당초 대상에 관해 하나의 역사가 고정되는 것은 불가능한 일이다. 어느 하나가 정립될 수 없는 불분명한 상황이 오히려 분명한 상황인데, 우리는 “세상의 모든 것에 대해 규명하고 정의하고 이름” 지으며 이를 불분명하게 고정하고 왜곡하는 관습적 태도를 지니고 있다. 이 대상을 인지하자마자 이 대상에 관한 기존의 이야기로 곧바로 판단하는 태도를 말이다.

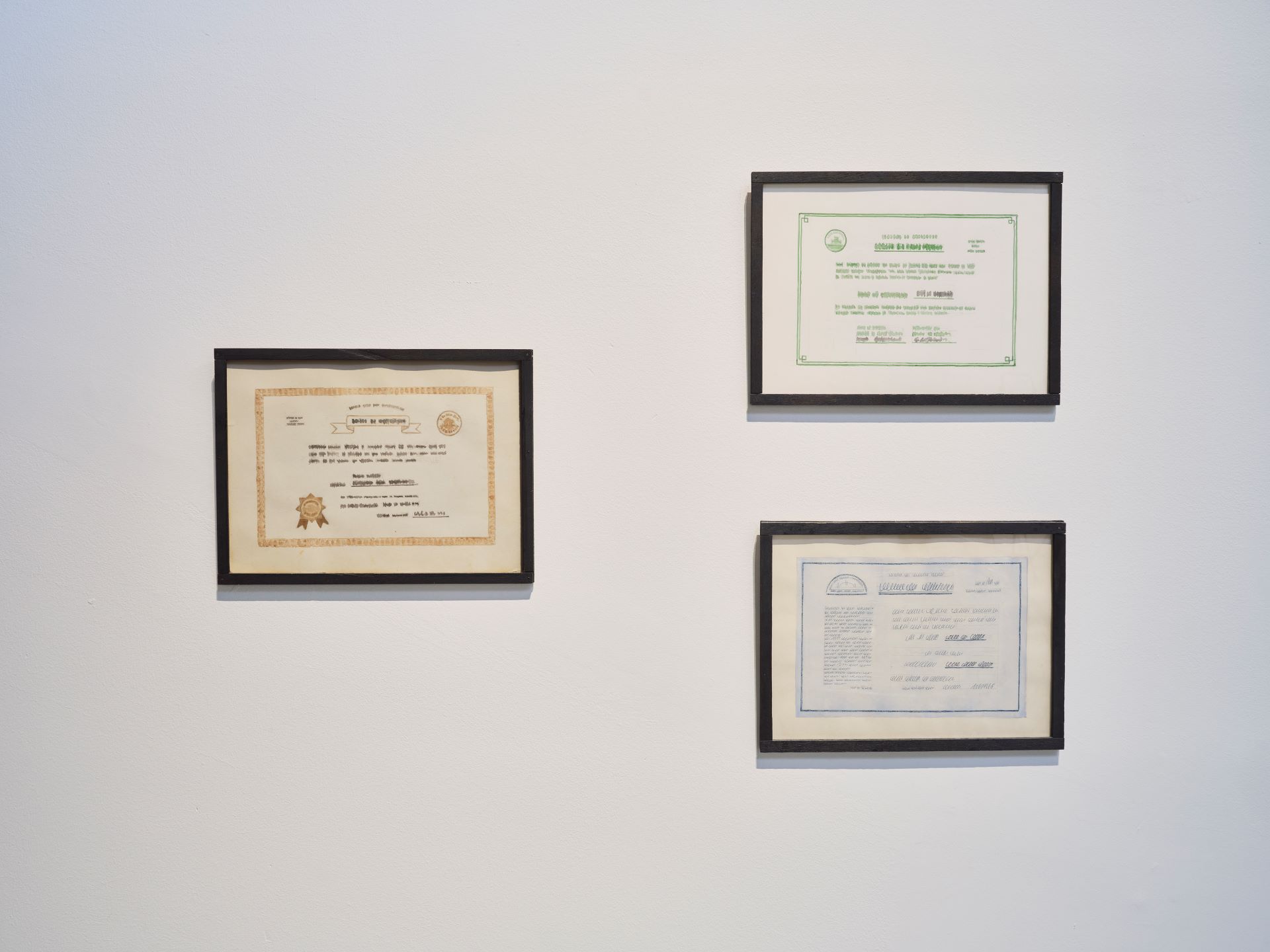

김범은 우리의 이 관습적 인지 태도를 지연시키거나 이를 하고 있다는 것을 인지시킨다. 〈백자청화스피노사우르스문호〉(2004)는 얼핏 보면 고급스러운 백자로 인지된다. 하지만 작품에 가까이 다가가면, 그것은 고급스러운 백자가 아니라 지점토로 투박하게 만들어졌으며 문양 역시 투명 락카로 그려진 우스운 용이라는 사실을 알게 된다. 관객으로서 우리는 백자로서 성급하게 판단했다는 것을 스스로 인식할 수 있다. 〈소품〉(2001) 연작은 얼핏 보면 자격증으로 인지된다. 하지만 작품에 가까이 다가가면, 그것은 영향력 있는 자격증이 아니라 그저 흐릿한 선으로 이루어진 드로잉일 뿐이라는 사실을 알게 된다. 이 역시 관객으로서 우리는 자격증이라고 성급하게 판단했다는 것을 스스로 인식할 수 있다. 작가의 작업에 의해 대상은 “이미 사회에서 획일적으로 고착된 실재성이, 작가가 열어둔 틈새 공간에서 인식이 유보되는 현상으로”6) 나타난다. 그것이 당연히 그것일 거라는 관습적 인지 태도를 지연 및 배반시키면서, 우리가 당연히 그것을 그것이라고 받아들이는 태도를 인식하게끔 한다. 대상에 관한 판단이 그에 관한 기존의 이야기로 늘 이루어지고 있다는 것 역시.

그러나 대상에 관한 기존의 이야기를 모두 배제할 수 없다. 우리가 살면서 이야기로 만들어 낸 대상을 모두 무의미하게 만들 수 없다. 그렇다면 우리가 지금 할 수 있는, 하고 있는, 해 온 모든 판단은 아무런 효력을 갖지 못한다. 누군가 판단을 하더라도 그 판단은 의미가 없어진다. 그러니 “우리의 삶을 서사적 형식으로 구상하는 것이 경험을 왜곡하고 진실이 아닌 잘못된 길로 인도할 수 있다는 것은 맞지만, 그렇다고 해서 이야기하지 않고 살 수 있다는 말은”7) 아닌 것이다. 그렇다면 어떻게 이뤄져야 할까.

〈자신이 새라고 배운 돌〉(2010)과 〈자신이 도구에 불과하다고 배우는 사물들〉(2010)은 제목 그대로 돌과 사물이 전시되어 있다. 그런데 돌은 새처럼 나무 위에 놓여 있으며, 사물들은 교실의 풍경 속에서 의자에 놓여 있다. 그리고 자신이 새라는 것과 자신들이 도구에 불과하다고 강의하는 영상이 함께 전시되어 있다. 관객으로서 우리는 그들이 무엇을 배웠는지 알게 되고, 그 돌이나 사물에 관한 새로운 이야기를 경험한다. 이때 돌은 그저 ‘돌’로 치환되지 않는다. 자신을 새라고 생각하는 돌이며, 자신들이 스스로 도구라고 인지하는 사물이 된다. 그리고 그 대상을 보며 관객으로서 우리는 그 대상이 정말 그러하다고 인지하게 된다. 자신의 경험에 새롭게 쓰인 이야기를 근거로 대상을 판단하는 것이기 때문이다. 이를 통해 알 수 있듯, 우리는 새로운 경험을 이야기로 습득하고 대상에게 적용할 수 있다. 그냥 돌로서 돌, 새라고 배운 것으로서 돌, “정지용의 시를 배운 돌”(〈정지용의 시를 배운 돌〉(2010))로서 돌, “바다가 없다고 배운 배”(〈바다가 없다고 배운 배〉(2010))로서 배 등. 우리는 습득한 새로운 이야기로 기존과 다른 판단을 할 수 있는 능력을 지니고 있다. 그래서 기존의 서사 패러다임으로 귀속하지 않고, 패러다임에서 벗어나 있는 또 다른 이야기를 수용할 수 있는 열린 존재다. 하지만 여전히 패러다임으로 귀속하거나, 패러다임 바깥으로 배제한다면, 다르게 변화하고 새롭게 등장하는 어느 대상에 관한 이야기는 판단하지 못한다. 기존의 이야기로만 판단되어야 하는 구속을 스스로 하는 셈이다. 이때 우리는 분명하게 대상을 인지하고 있다고 생각하지만, 사실은 대상이 지니는 객관적인 정보를 삭제시키면서 “있는 그대로 보지 않고, 보고 싶은 것만”8) 보며 왜곡하는 것이다. 따라서 우리는 지금 우리에게 휩싸인 이야기를 변형할 수 있어야 하며, 우리에게 새로운 이야기를 쓸 준비를 하고 있어야 한다.

4. 내 몸을 열고 나온 나는, 나를 만나고

온종일 집에 있다면 집에서 어느 냄새가 난다고 하더라도, 무슨 냄새가 나는지 인지할 수 없다. 밖에 나갔다가 다시 들어와야 집에서 냄새가 난다는 사실을 인지할 수 있다. 기존의 관습적 태도를 벗어나기 어려운 이유가 바로 이러한 점에 있다. 관습은 어제도 이루어지고 오늘도 이루어지며, 습관적으로 내일도 이룬다. 그 태도가 계속 반복되는 것이기에 스스로 그 태도를 지니고 있는지 자각하기 어렵다. 집의 경우라면 단순히 집 밖으로 나가면 된다. 하지만 우리는 우리의 세계를 벗어날 수 없고 관습적인 몸을 벗어날 수 없다. 자기 바깥에서 자기를 경험할 수 있는 상황이 잘 주어지지 않는다. 이때 “90년대 중반부터 텍스트를 통해 화폭에 담기는 내러티브에 주목”9)한 김범의 작품들 중 지시문 형태의 작품이 다수 나타난다. 이 작품은 관객으로서 우리를, 우리 바깥의 우리와 마주하게 한다.

캔버스에 텍스트를 쓰는 순간, 캔버스 형식의 ‘회화’는 단일한 이미지로 제시되지 않는다. 이미지는 “구체적인 대상을 묘사하는 ‘재현’이 아니라 사람의 ‘경험’과 ‘기억’을 통해”10) 다르게 재현된다. 가령 〈파란 하늘〉(1995)의 경우, 작품은 중앙에 “PAINT THIS CANVAS PART BY PART WITH BLUE PAINT”(이 캔버스의 부분 부분을 파란 물감으로 칠하라)가 적혀 있다. 관객으로서 우리는 저마다의 다른 파란색을 떠올린다. 그리고 “BLUE BAG”(파란 가방)이나 “BLUE MEAT”(파란 고기) 등 파란색을 더한 각각의 대상도 각자의 경험과 기억에 가까운 형상으로 이미지를 떠올린다. 이런 식으로 텍스트를 통해 다양하게 재현되는 풍경은 지시문 속에서도 동일하다. 관객으로서 우리는 지시문을 ‘읽게’ 되면서 새롭게 펼쳐지는 사건 속에서 형성된 ‘나’를 만난다. 이때 사건 속 풍경(배경)은 관객마다 서로 다른 풍경으로 만들어지기도 하고, ‘나’조차도 같은 부분을 읽어도 이전과 조금씩 다르게 떠올리기도 한다. 한 텍스트에 관해 습득한 경험과 기억이 단일하지 않기 때문이다.

이런 풍경 속에서 우리는 일상에서 쉽게 맞이할 수 없는 사건 속 가상의 ‘나’를 마주한다. 경험할 수 없던 이야기를 체험해 보는 것이다. 〈잃어버린 양〉(1997)을 살펴보자. 작품은 왼쪽 모서리에 턱수염과 콧수염을 걸어 두고, 텍스트로 일련의 지시문을 캔버스 위에 형성하고 있다.

PUT THIS MOUSTACHE AND BEARD ON

SHADE YOUR EYES WITH YOUR PALM

FROM TH SUN HERE

LOOK AROUND

THESE ROCKS

FIND THIS CAVE

⤶

COME CLOSER TRYING TO LOOK IN

GATHER YOUR HANDS NEAR YOUR MOUTH

SHOUT, “ARE YOU IN THERE?”

관객으로서 우리는 지시문을 읽으며 사건을 떠올리고, ‘저기’에 태양과 돌과 동굴이 있다는 것을 떠올린다. “이야기를 그럴싸하게 꾸며내는 ‘가정’의 방법론으로 의식과 현실이 뒤얽힌 상상의 공간으로 이행”11)된다. 이때 지시문으로 나타난 가정假定적 ‘나’는 관객으로서 ‘나’와 동일하지 않다. 지시라는 조건 속에서 환영적이고 일시적으로 나타나는 존재기 때문이다. 그러므로 새로운 ‘나’다. 즉, ‘나’ 바깥의 ‘나’를 지시문 속 지시에 투영하며 만나게 되는 것이다. 가정적 ‘나’는 관객으로서 ‘나’와 동일하지 않지만, 그 ‘나’의 기억으로 저장된다. 가정적 환경에 있던 ‘나’의 이야기를 추가하는 것이다.

또 다른 지시문 형태의 작품 〈하나의 가정〉(1995)을 살펴보자. 해당 작품은 어느 공간 속에 별도로 전시된다. 공간에 들어설 땐 전시실일 뿐이지만, 종이에 쓰인 텍스트를 읽는 순간부터 그곳은 하나의 공간이 된다. 여러 가지 텍스트 중 가장 먼저 시작되는 ‘가정’은 아래와 같다.

SUPPOSE THERE IS A BRUTAL GUY

WHO HAS HURT MANY PEOPLE

SUPPOSE HE OWES YOU A MEAL

AND HE INVITES YOU TO HIS GARDEN

SUPPOSE YOU JUST CAM TO HIS PLACE NOW

SUPPOSE HE STANDS HERE ↘

AND SUPPOSE HE SAYS,

“WHY AM I SUPPOSE TO BE THAT TERRIBLE

GUY? WHY AM I SUPPOSED TO BE A

FLOWERPOT? AND WHY IS THIS FLOWERPOT

SUPPOSED TO BE ME?

I WOULD RATHER BE THE AXE OVER THERE

AND I WILL REVENGE!”

남자는 자기가 왜 끔찍한 사람이 되는지, 왜 화분으로 가정되는지 의문을 가진다. 그리고 자기는 도끼로 가정되고 싶다고 말한다. 지시문을 따라가며 관객으로서 우리는 ‘나’를 대입하고, 가정적 ‘나’가 형성된다. 이 ‘나’는 그 남자가 서 있다고 가정된 공간에서 곤란한 상황에 처한다. 이때 가정적 ‘나’는 여러 가지 풍경 및 상황에 놓인다. 이는 앞서 말했듯 같은 부분을 읽지만 다르게 떠올리는 것 때문도 있으며, 화분으로 남자를 가정했을 때(“SUPPOSE THIS→ IS HIM”)와 가정하지 말라던 도끼로 남자를 결국 가정했을 때(“DO NOT SUPPOSE THIS↘ IS HIM”) 남자에 관한 이미지를 다르게 떠올리는 것 때문도 있다. 모서리가 칼집난 종이를 두고 깨진 부엌 창문이나(“SUPPOSE THIS IS A BROKEN KITCHEN WINDOW”) 모종삽을 두고서 남자의 고양이라고 가정하라는(“SUPPPOSE THIS IS HIS CAT”) 지시문을 읽으며 공간의 이미지를 추가하기도 한다.

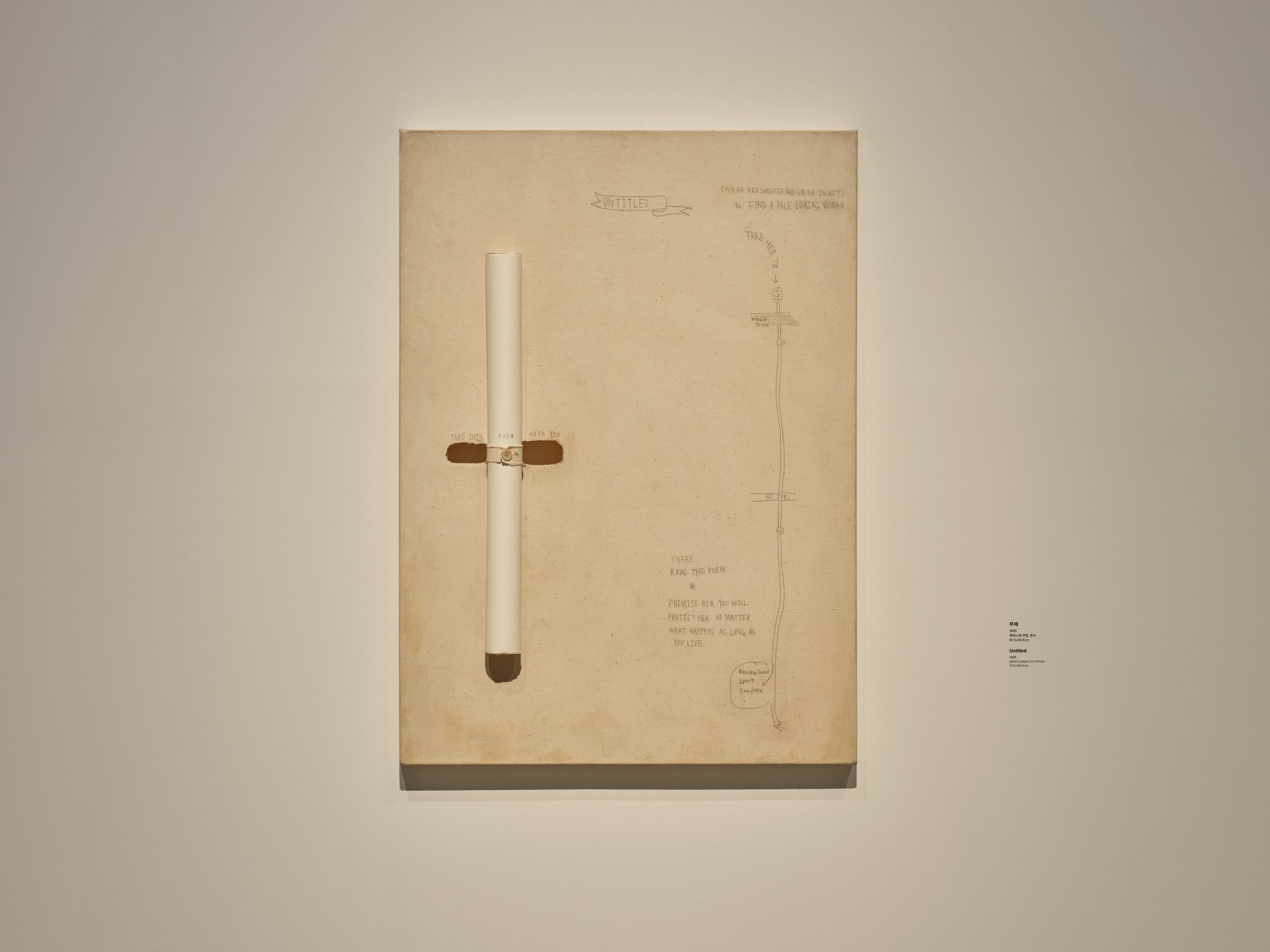

여러 가지 가정적 ‘나’를 만나면서, 관객으로서 ‘나’에게 새롭게 쓰인 ‘나’의 이야기를 경험하면서, 우리는 우리에 관한 기존의 이야기가 우리를 완전히 설명하고 있다는 믿음을 의심하게 된다. 새로운 상황에 놓아 보면서 우리를 새롭게 이해해 보는 계기가 마련되었기 때문이다. 〈무제〉(1995)의 지시문을 보며, 캔버스에 묶인 시를 들고 어느 여자를 찾아 그 여자를 무조건 지키는 상황 속 가정적 ‘나’, 〈착한 사마리아 사람 연습〉(1995)의 지시문을 보며, 다친 사람을 떠올리고 의사에게 데려가는 상황을 떠올리는 가정적 ‘나’ 등이 있다. 이 가정적 공간에서 경험한 ‘나’ 바깥으로서 ‘나’의 이야기는 우리가 직접적으로 경험하지 못하는 것으로서, 그리고 이를 관객으로서 ‘나’에게 기입하면서 새로운 자아 서사를 형성할 수 있다.

가정을 통해 ‘나’ 바깥의 ‘나’를 경험/체험하지 못한다면, 우리는 우리에 관한 우리의 이야기로만 존재하게 된다. 이 이야기로만 판단하기에 판단 역시 한정적으로 이루어진다. 이 한계를 가지고 타인의 ‘나’를 이해하려고 하기 때문에 “자기를 인식하는 자아 화자로서 우리는 내러티브가 우리의 문제와 타인의 문제를 해결하는 데에 불충분하다는 점을 인식”12)하게 된다. 타인은 ‘나’와 다른 이야기를 가지고 있다. 심지어 가정적 ‘나’ 역시 관객으로서 ‘나’와 다르다. 언제나 합일될 수 없다는 점에서, 그러나 합일되는 어느 지점에서 각자의 ‘나’를 통해 ‘나’의 ‘나’와 타인의 ‘나’는 조금 더 가까워질 수 있다. 또한 이는 타인의 ‘나’를 위한 도구인 동시에, ‘나’를 위한 도구이기도 하다. 우리는 “개인의 경험이 세계 자체에서 우리가 살아가고 있는 세계의 구조에 대한 경험과 더 이상 매개되지 않게” 되는 “근본적인 곤란”13)을 겪는다. ‘나’에 관한 한정적 이야기로는 도무지 이해할 수 없는 것들, ‘나’가 경험한 이야기로는 도무지 납득할 수 없는 대상들. 그 상황 속에서 우리는 가정 놀이를 통해 가정적 ‘나’를 끊임없이 생산하며 우리 바깥의 우리를 만나고, 그렇게 경험한 이야기를 우리의 서사에 새롭게 쓸 수 있다. 가변적 존재로서 어느 공간에서든 살아남는 생존법을 배울 것이다.

5. 무한한 가정假定과 무분별한 환영

새로운 대상을 판단할 수 없는 상황, 새로운 ‘나’를 판단할 수 없는 상황. 이는 앞서 살펴보았듯 그 판단을 위한 이야기가 없기 때문이다. 그러므로 우리는 우리의 서사에 새로운 이야기를 쓰며, 가정을 통해 대상과 ‘나’에 관한 기존의 이야기를 변형해 보는 유희적 놀이가 필요하다. 우리가 지닌, 대상과 ‘나’에 관한 이야기로밖에 판단되지 못하던 한계에서 뚜벅뚜벅 나아가기 위해. 그리고 도착한 곳. 그곳은 어떤 이야기든 환영받을 수 있는 가정적 세계로서 매트릭스와 비슷할 것이다. 그곳에서 감지되는 대상과 ‘나’에 관한 엔트로피는 우리를 자유롭게 만들어 준다. 이따금 대상과 ‘나’를 환영해 주는, 이런 세계의 꿈을 꾸곤 한다. 그 꿈속에서는 모든 것들이 위대하고 사랑스러운 존재였다.

2024.06.15.