그가 둔 것을 보다가

⼀우스이 료헤이

그를 만난 적 없다. 그를 알지 못한다. 그래서 그의 이름도, 그의 얼굴도, 그의 습관도, 그의 취향도, 그의 유년도, 그의 ……도 모른다. 그는 나의 남이다. 이 사실과 무관하게 그는 살아간다. 내가 보지 않아도 알지 못해도 그는 존재한다. 그는 그의 친구를 만나러 가고 그가 사는 동네로 돌아온다.

그런데 그의 그것이 있다.

처음부터 ‘그의’라는 수식을 ‘그것’ 앞에 붙이긴 어렵다. 그것을 목격한/그것에 노출된 나는 그것을 바라볼 때 그것 자체로만 바라보기 때문이다. 수식이 붙는 것은 그 개체 자체만으로 가능하지 않은 현상을 볼 때다. 이를테면 사용감. 누군가의 흔적이 남은 것. 그 흔적을 바라보다가 나는 ‘이것은 그의 그것’이라고 생각한다. 그리고 ‘그’가 전개된다.

영원히 교차하지 않을 것만 같던 그는, 예기치 못한 방식으로 나와 얽혔다. 그의 삶에서 탈각된 조각. 그의 삶에 부여된 인간적인 시간성에서 벗어난 것. 이것은 공공의 장소에서 나타날 수 있다. 이것은 소유권이 변경된 장소에서 나타날 수 있다. 그러므로 그것은 공원 벤치에 놓인 도시락이 될 수 있으며, 도서관 책에 그어진 밑줄이 될 수 있으며, 원룸 세탁기 뒤에 떨어진 흰 양말이 될 수 있고, 특정한 표현으로 재현된 감정이 될 수 있다.

나는 그와 나의 수많은 교차점을 발견한 것이 아니라, 그와 나의 수많은 교차점으로부터 노출된 것이다.

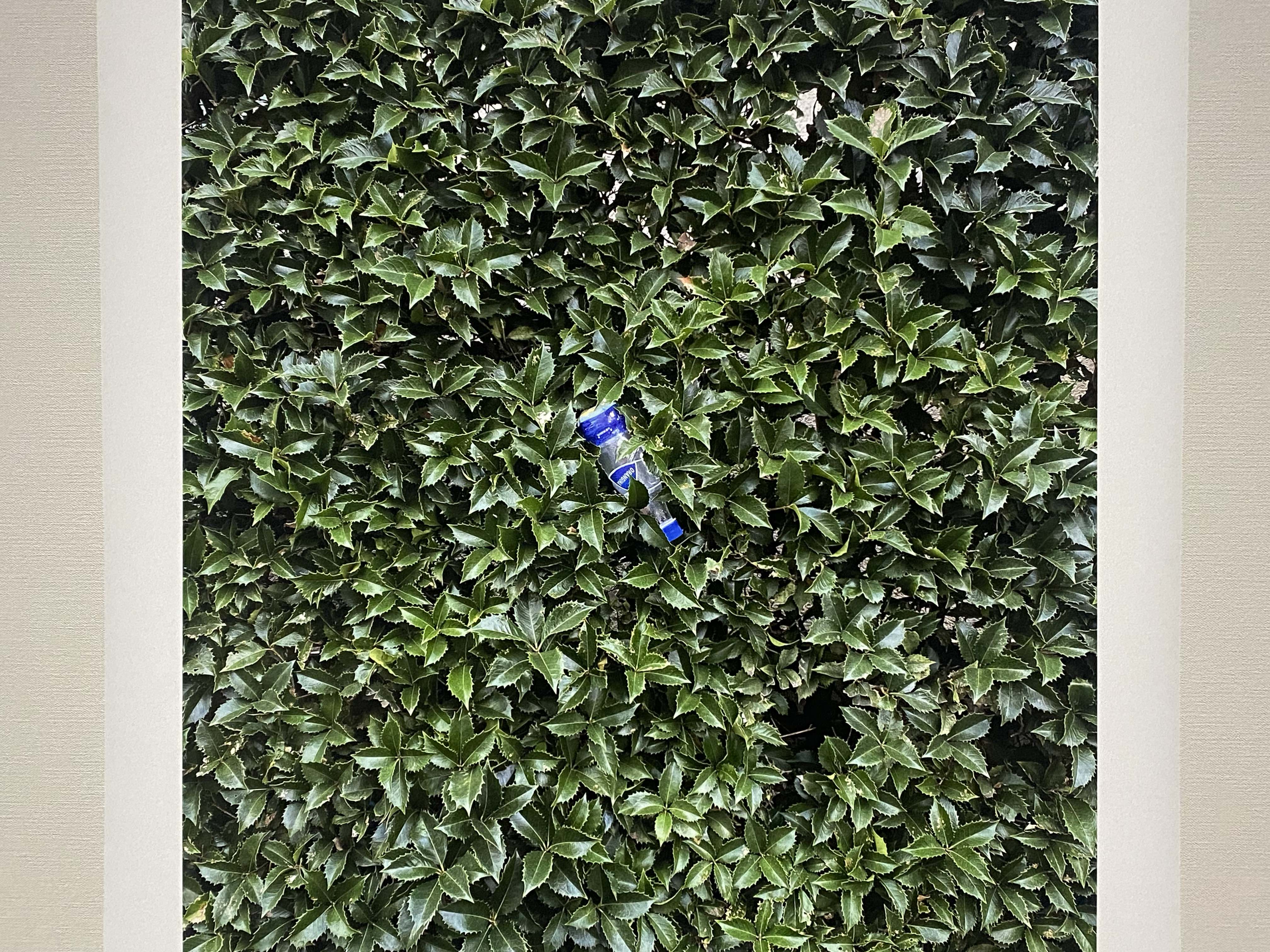

그것은 골목을 걷다가 발견한 물병. 풀숲 담장에 꽂혀 있거나 반사경 사이에 끼어 있다. 이것은 골목의 맥락에서 벗어난다. 골목의 맥락은 전봇대, 담벼락, 걷는 사람. 골목의 물병은 해당 장소의 맥락과 무관하다. 심지어 풀숲 담장과 반사경엔 더더욱. 맥락과 어울리지 않기 때문에 물병은 놓인 것이 아니다. 누군가가 놓은 것이다. 실제로 물병들은 정말 문득 버려져 있다.

물병들은 스스로 골목의 맥락에 들어설 수 없다. 물병들은 누군가 때문에 맥락에 들어선다. 맥락에 이탈되어 있는 물병의 목격자는 사물과 공간의 맥락을 만들기 시작한다. 이해 불가능한 장소로서 불안정한 상태에서 벗어나려 한다. 어째서 이 물병은 여기에 있는가? 누군가의 사용을 떠올린다. 이 물병에 든 물을 마시는 사람. 그리고 여기에 꽂거나 끼우는 사람. 물병은 ‘그의 그것’이 된다. 이해 가능한 형태로서 물병의 서사가 구축된다. 골목은 이해 가능한 상태로 맥락화된다. 정말 문득 버려진 이 우연한 물병을 통해, ‘그’가 나의 맥락 속에 놓이는 것은 신기하고 신비한 일이다.

그럼 그와 나는 어떻게 불려야 하지?

[우리]를 사용할 때는 공통의 서술어가 필요하다. ‘그는 물을 마신다. 나는 물을 마신다. 우리는 물을 마신다.’ 혹은 ‘그는 귀엽다. 나는 귀엽다. 우리는 귀엽다’ 등이다. 그런데 이것은 낯설고 어색하다. 그와 내가 낯설고 어색한 사이기 때문이다. 웨이팅이 있는 식당 앞. 그와 나는 모르는 사이다. 그는 덥다. 나는 덥다. 서술어가 같지만 그와 나는 [우리]라고 부르지 않는다. 이 사용이 낯설지 않고 어색하지 않으려면, 그와 나는 친밀해야 한다. 서로가 사용을 승인하고 인정해야 한다. 즉, [우리]라는 단어를 초대권과 수락/거절이 있는 폐쇄적인 인칭 대명사로 사용하는 것이다.

다음 장면. 줄을 선 그와 줄을 선 나는 줄을 서지 않은 사람들을 본다. 줄을 서지 않는 사람들에게 그와 나는 [그들]이다. 줄을 선 그와 나에게 그 사람들은 [그들]이다. 1개의 공통 원소를 공유하고 있기 때문이다. 만약 그 사람들이 그와 나의 앞으로 새치기한다면, 그리고 이 줄의 질서를 지키려고 한다면, 그와 나는 [우리]가 된다. 서로를 일시적으로 수락한다.

가변적인 성격으로서 [우리]는 사실 언제든 성립 가능한 것이다. 어쩌면 이미 언제나 성립되어 있는 것인지도 모른다. 같은 줄을 선 사람. 같은 식당에서 밥을 먹은 사람. 같은 시대를 살아가는 사람. 같은 행성에서 살았던 사람……. 적어도 같은 것이 하나쯤 있다면 [우리]가 되지 않을 수 없다. 그러므로 [우리]는 정말 우연한 일이다. 세계의 다양한 순간과 선택으로 발생하는 현상이다. 이것을 거절할 때 [우리]는 폐쇄성을 띤다.

그는 전에 이 골목을 걸었던 사람. 나는 이제 이 골목을 걷는 사람. 반대가 될 수 있다. 그리고 이 골목을 걷게 될 사람이 있다. 그 사람도 [우리(=그+나)]에 포함될 것이다. 어쩌면 이미 다른 공통 원소로 성립되어 있을지도 모른다. 물병의 목격자는 계속 나타날 것이다. 물병이 치워지기 전까지 비슷한 서사가 만들어질 것이다. 설령 물병이 치워지더라도 다른 공통 원소를 갖게 될 것이다. 우리는 그가 버린 것을 본다. 그가 버린 것에 노출된다. [우리]라는 마법적이고 폐쇄적인 관념이 무너진다. 임의로 지정한 정치적 기준이 아닌, 세계의 논리로 축조되는 현상으로 형성된다. 울타리를 '세움'으로써 밀려난 그가 울타리 안으로 들어오게 된다. 나는 [우리]라는 것을 세울 수 없다.

우리는 우연히 [우리]가 된다. 우리는 [우리]가 아닐 수 없다.

그런데 이 사실을 애정하려면 어떻게 해야 하지.

그가 본 것을 보다가

⼀시미즈 유키

풍경은 기억 안에서 변형된다. 풍경이 있는 사진과 공간에서 이탈하는 순간, 풍경은 실체가 될 수 없다. 그것은 허상으로서 과거면서 과거로서 허상이다. 현재의 눈으로 그 과거와 허상의 풍경을 다시 바라보려면 현재의 빛을 물려야 한다. 눈을 감는다. 과거의 빛을 그때와 비슷하게 만든다. 허구의 빛이 현재의 어둠 속에서 미약하게 퍼진다.

그렇게 만들어진 풍경. 그 속의 사물들과 존재들. 현재의 눈은 매일 변형된다. 그 풍경에 없던 것을 만난다. 그래서 현재의 눈이 만들어낸 과거의 빛은, 언제 만드는지 따라 광량이 달라진다. 세기가 달라진다. 각도가 달라진다. 풍경은 시간이 지남에 따라 기억에 변형된다. 부패의 논리.

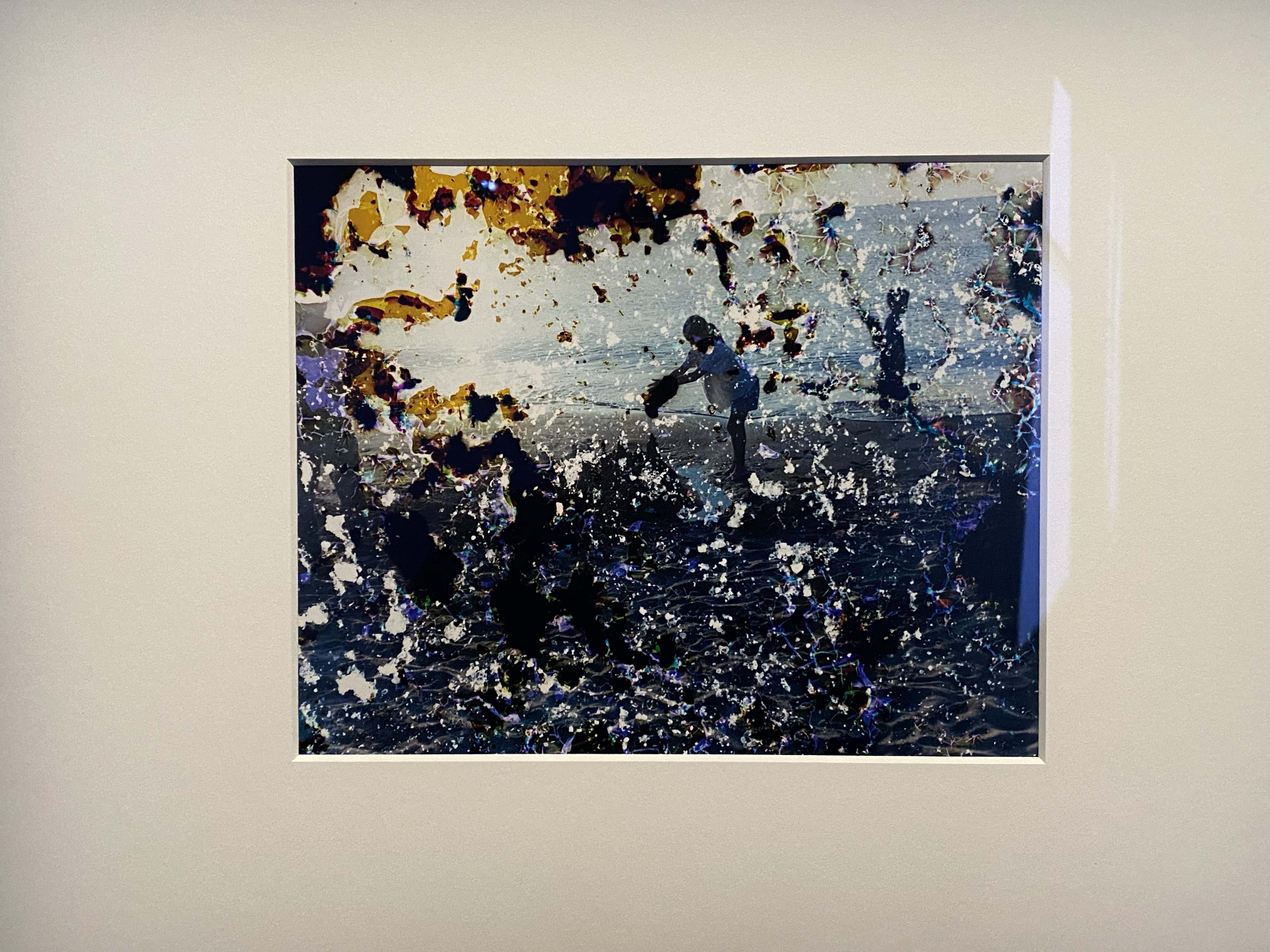

연회장. 공원의 나무. 풍선 카트. 도로변. 도로에 선 오토바이. 노란 꽃들. 연회장 안으로 들이치는 빛. 공원 나무의 잎을 통과하는 빛. 연회장 안의 공원인가, 공원 안의 연회장인가. 조금은 투명한 이 몇 가지의 풍경들은 서로 겹쳐있다. 어떤 것이 상위 레이어인지 알 수 없다. 풍경은 풍경에 섞이고 풍경 위로 풍경이 섞인다. 각각 다른 공간에 쏟아지던 빛들이, 한 사진 안에 모인다. 하나의 풍경이 된다. 기억으로 부패된 풍경은 단 하나의 풍경만 이어지지 않는다. 어떤 날의 풍경, 어떤 일주일의 풍경, 어떤 풍경들의 파편들……. 서사를 이룰 만큼의 길이가 하나의 풍경이 될 수 있다. 일련의 그것들을 조망할 수 있는 위치에서 현재의 눈이 과거의 빛을 만들어내기 때문이다.

현재의 눈은 그 풍경에 시간을 부여하면서 풍경을 부패시킨다. 그리고 부패된 풍경은 이미지가 된다. 이미지image는 풍경view와 다른 뉘앙스를 갖는다. 풍경이 보인 것 자체를 일컫는다면, 이미지는 재현된 것을 일컫는다. 현재의 눈을 통해 재현된 과거의 빛. 떠올린 대부분의 풍경은 이미지가 된다. 손상된 필름인 동시에 소금 냄새가 강렬한.

작가의 사진은 어느 인물의 눈처럼 느껴진다. 〈Dalian Scenery〉(2024)에서 과거의 빛을 만든 현재의 눈을 발견한다. 예전에 바위 위에 멀뚱히 서서 바라보던 바다를 바라보는 눈. 예전에 이진의 집에 가서 보던 바깥을 바라보는 눈. 예전에 해변에 가서 바라보던 천막을 바라보는 눈. 예전에 들여다봤던 창문 안을 바라보는 눈. 카메라로 사진 속 대상을 나타내는 동시에, 이미지를 만들어내는 현재의 눈을 담아낸다. 나는 그의 눈을 짐작하고 그의 시간을 겪는다. 그리고 생각하게 된다. 그는 무슨 생각으로 이것들을 바라보고 있었을까. 그는 이때 무슨 마음을 가지고 있었을까.

이미지를 보는 것은, 이미지를 만들어내는 행위자와 나란해지는 일이다. 이미지 내부에 있는 대상을 보는 행위에서 나아간다. 그의 이미지 속으로 초대되어 이미지가 만들어진 목적을 추적하고, 이미지를 만들어낸 그 눈을 가지게 되는 여정. 나는 마치 그를 따라다니는 것처럼 혹은 그가 마치 나를 따라다니는 것처럼, [우리]는 동선이 겹친다. 〈Around the Victory Square〉를 보고 있으면, 나는 에스컬레이터에서 어떤 남자와 눈이 마주쳤는데 역광이라서 보이지 않았다던 그의 이야기를 ‘보는 것’ 같다. 그가 본 기억이 분명한데 내가 본 기억인지 헷갈리게 되는 지경.

그의 부패된 풍경에서 벗어나 다시 현재의 빛이 들이치는 곳으로 돌아온다. 나의 마음을 타인의 마음과 나란히 놓아두면, 나중에 어떤 게 서로의 것인지 알 수 없어진다. 마음은 형태가 없어서 어떤 형태든 성립 가능하며 어떤 형태로든 변형 가능하기 때문이다. 이 일련의 여정을 이해의 과정이라고 부르고 싶다. 그를 미워하는 방법은 결국 기억해 내지 못하고, 끊임없이 이해하려고 하게 되는 다정한 저주에 걸린 것처럼, 나는 내가 갖게 된 그의 마음이 소중해져서 자꾸 그를 흘깃 쳐다보게 된다.

그의 이름은 무엇일까 생각한다. 그도 나의 이름이 무엇일지 생각하고 있을까?

2025.02.06.